ACHTUNG: ab März 2026 habe ich neue Öffnungszeiten!

Klangeinstellungen an Streichinstrumenten

Klangeinstellungen an Streichinstrumenten

Über die Möglichkeiten den Klang zu beeinflussen.

Das Thema ist nicht leicht, da es sehr umfangreich ist, und beim Schreiben dieser Seite habe ich mich schwergetan. Sie wird daher eher aus kleinen „Artikeln“ und einer Aneinanderreihung von Gedanken und Erfahrungen bestehen, als aus einem konzipierten Text. Es wird auf dieser Seite auch sehr textlastig werden.

Auch die Wortwahl „beeinflussen“ ist absichtlich gewählt, denn jedes Verbessern bewirkt auch eine Veränderung an anderer Stelle.

Ich werde das Wort Geige anstelle von Streichinstrument benutzen, wobei die Geige stellvertretend für alle Streichinstrumente sein soll.

Ich möchte auch darauf hinweisen, dass alle Erklärungen, wie der Klang in einer Geige entsteht und was jedes Teil bewirkt, immer nur eine Vereinfachung sein kann und niemals den vollen Umfang beschreiben kann. Ich weiß, dass sich viele Menschen viele Gedanken und viele Experimente gemacht haben, um herauszubekommen, welche Anteile welches Teil am Klang hat und sie könnten (meine vereinfachten) Beschreibungen zu Recht kritisieren.

Der Stimmstock

Der Stimmstock, oder auch die Seele (von anima aus dem italienischen), ist sicherlich

der Teil der Geige, mit dem als erstes experimentiert wird, wenn es darum geht, den Klang zu

verändern. Ihre Position ist ca. 1 mm bis 4 mm hinter dem Steg und 0 mm bis 2 mm nach innen,

von der Stegfußaussenkante gemessen. Diese Position ist ein Erfahrungswert der über die Jahre

der Entstehungszeit des Instrumentes entstanden ist. Außerhalb dieser Maße besteht die Gefahr

von Schäden für das Instrument. Die Stimme ist zwischen Decke und Boden geklemmt, in der Regel

steht sie senkrecht, aber dafür gibt es keinen zwingenden Grund, es ist durchaus möglich, sie

aus klanglichen Gründen, anders zu stellen.Durch die Stimme werden die Obertöne auf den Boden

übertragen, und dieser wird zum Mitschwingen angeregt. Ein größerer Abstand der Stimme hinter

dem Steg bewirkt, dass der Klang weniger direkt ist und weniger Obertöne übertragen werden.

Wenn die Stimme dichter an der Außenkante des Steges steht, kann der Steg in der seitlichen Richtung etwas besser schwingen,

und die tiefen Töne werden etwas voller.

Dies ist jedenfalls

die Theorie. Leider gibt es Instrumente, die dem nicht folgen, und sich anders verhalten. Das

Problem der ganzen Angelegenheit ist, dass durch jede Positionsveränderung auch der Druck der

Stimme auf Decke und Boden verändert wird.

Und dieser Aspekt ist so fundamental Entscheidend, dass durch eine Verückung des Stimmstocks nicht alles gelöst werden kann. Jeder Stimmstock, der etwas nach außen gezogen wird, sollte auch etwas kürzer werden, könnte dann aber nicht in seine alte Position zurück gestellt werden.

Seit mehreren Jahren gibt es deswegen höhenverstellbare Stimmstöcke, welche aus Carbon gefertigt

sind. Gerade das Experimentieren mit diesen Stimmstöcken hat mir gezeigt, welcher grundlegenden

Bedeutung dem Druck nachkommt, mit der die Stimme angepasst ist. Leider handelt es sich hierbei

um weniger als 1/10 mm, was sehr schwierig an einer Holzstimme zu kontrollieren ist. Carbonstimmen

sind leider sehr teuer, für eine Geige ist man da schnell bei über 350 Euro (Stand 2025). Auch

muss man bedenken, dass sich ein Instrument bei Feuchtigkeitsschwankungen verändert, und der

Druck der Stimme damit auch. Eine einmal getroffene Einstellung kann also nicht für immer das

beste Ergebniss liefern.

Beim Cello können, öfter als bei der Geige, Wolfstöne

auftreten. Diese lassen sich tatsächlich durch einen höhenverstellbaren Stimmstock beeinflussen,

und so verändern, dass sie nicht mehr so störend sind.

Otto Möckel (Berliner Geigenbauer ca. 1930):

In Anlehnung an Otto Möckel

1. Wenn die E-Saite zu scharf klingt, so rückt man die Stimme etwa 1 mm nach der Richtung des

Saitenhalters zu - die kleinste Entfernung macht sich dem geübten Ohr bemerkbar - oder man

setzt den Fußpunkt der Stimme mehr nach der Mitte des Bodens. Auch ein Dünnerhobeln der Stimme

hat sich oft vorteilhaft bewährt, wenn andere Versuche fehlgeschlagen sind. Übrigens mildert ein

stärkerer Steg die Schärfe des Tones durch seine leicht dämpfende Wirkung.

2. Klingt die G- oder D-Saite zu dünn, so muß die Stimme etwas nach dem rechten

f-Loch zu angezogen werden. Je mehr man sie vom Bassbalken entfernt, desto mehr kann er die Decke

zu stärkeren Schwingungen veranlassen. Keinesfalls darf sie aber den Platz des rechten Stegfußes,

nach dem f-Loch zu gerechnet, überragen.

3. Größere Klangweichheit für alle Saiten erzielt man, wenn die Stimme ihren Platz auf dem Boden etwas

nach der Mitte zu erhält.

4. Bei sehr stark gebauten Geigen muß die Stimme ziemlich lose, bei schwach gebauten fester stehen, hochgewölbte

Instrumente sollen die Stimme in der unmittelbaren Nähe des Steges, flachgebaute in etwas weiterer

Entfernung haben, ausschlaggebend ist aber die Stärke der Resonanzplatte. Sind die Platzänderungen erfolgreich

gewesen, so wird man noch nachsehen müssen, ob die Stimme am neuen Ort gut anschließt, andernseits müßte eine neue geschnitten werden.

(...)Änderungen dürfen nicht zu lange Zeit hintereinander vorgenommen werden, weil das Ohr leicht ermüdet und die Beurteilung der

Klangfarbe vermindert wird.

(aus: Möckel-Winkel, die Kunst des Geigenbaues, Seite 232, 5.Auflage 1979)

Der Steg

Allgemeine Betrachtungen

Ich benutze bei meiner Vorgehensweise die folgende Beschreibung, wie der Klang in einer Geige ensteht:

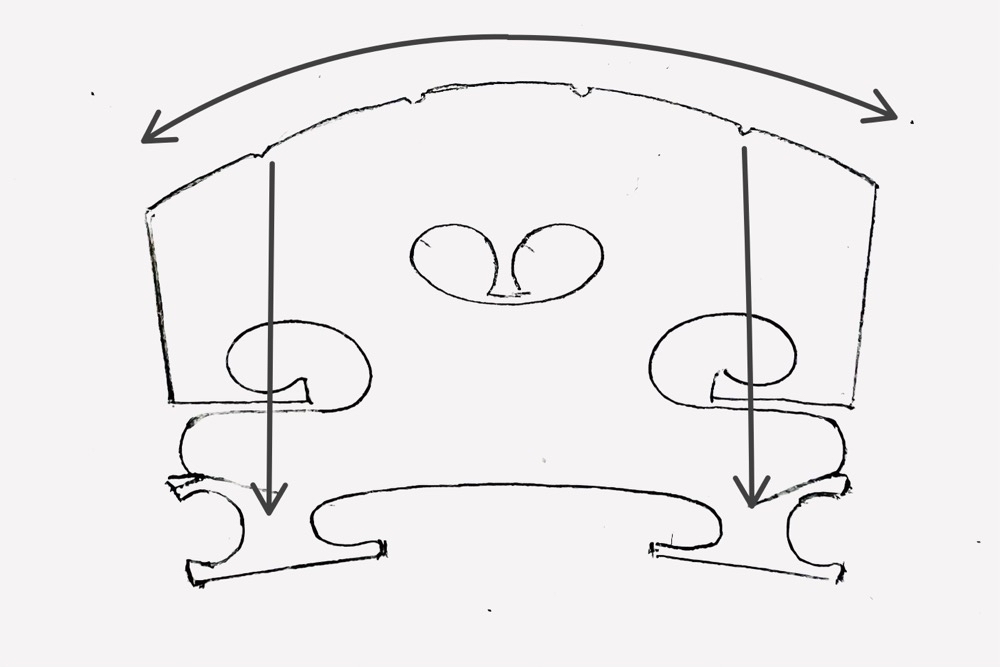

Der Steg wird durch die Schwingung der Saiten auf verschiedenste Weise zum Mitschwingen angeregt:

- In Richtung der Oberkante des Steges

- Drückend auf den Steg (also von der Saite zur Decke hin)

- In Richtung der Saite

Die Überlegungen die ich mache, um den Klang zu verändern, beruhen auf folgenden Beobachtungen über die Klangentstehung:

Die tiefen Saiten (D und G) veranlassen den Steg zu einer seitlichen Schwingung, wodurch der Hohlraum der Geige ständig verkleinert und vergrößert wird, und Luft durch die F-Löcher verdichtet und verdünnt wird (ähnlich der Funktionsweise eines Lautsprechers).

Die hohen Saiten (E und A) drücken eher auf den Steg und es entsteht ein Effekt wie bei einer Stimmgabel auf einer Oberfläche: Die Deckenoberfläche fängt an zu Schwingen und mit ihr, über den Stimmstock, der Boden und dadurch wird der Klang verstärkt.

Beide Effekte treten natürlich auf allen Saiten auf, aber meines erachtens überwiegt jeweils ein Effekt auf den erwähnten Saiten.

Den dritten Punkt und alle anderen Aspekte werde ich vernachlässigen (z.B. die Schwingung des Halses), nicht weil sie unwichtig sind, sondern weil ich bei Klangeinstellungen keinen, oder nur wenig, Einfluss auf sie ausüben kann, außer über die Saiten und den Saitenhalter, ohne grundlegend in die Geige einzugreifen.

Gebrauchte Stege auf einem Haufen

Es gibt drei Punkte, an denen der Klang auf den Korpus übertragen wird: Einmal über den Hals, über den Saitenhalter und über den Steg. Der Steg ist meines erachtens der sinnvollste Teil, Einfluss zu nehmen, wobei der Saitenhalter nicht zu vernachlässigen ist. Veränderungen am Hals sind nur sehr schwierig durchzuführen. Ich habe sogut wie nichts gefunden, wo beschrieben wird, welchen Einfluss die einzelnen Dekoration auf den Klang des Instrumentes haben. Ich kann mich also hier nur auf meine eigenen Beobachtungen beschränken.

Alte Stege, die den Klang verbessern sollten. Unten rechts ein standart Bratschensteg

Die einzelnen Verzierungen am Steg dienen nicht nur dekorativen Zwecken, sondern haben sich im Laufe der Jahrhunderte als die klanglich Sinnvollsten erwiesen. Es besteht trotzallem die Möglichkeit sie etwas verschieden zu gestallten, und dadurch den Klang zu modulieren. Im Laufe der vielen Jahre habe ich verschiedenste Stege gesehen, die versuchten die Dekorationen neu zu gestallten, allerdings hat sich davon keines durchgesetzt. Ich werde also von den Möglichkeiten des Standartmodels ausgehen.

Die Dicke des Steges:

Da jegliches Material am Steg ersteinmal, mehr oder weniger, zur Dämpfung beiträgt, ist über die Dicke des Steges die leichteste Möglichkeit Einfluss zu nehmen. Die übliche Stärke der Oberkannte beträgt 1,3mm. Die Variationen liegen zwischen 1,1mm bis 1,6mm. Der dickere Steg klingt etwas weicher, meist etwas ausgeglichener und nicht so hell wie der dünnere. Je weiter oben das Material ist, desto mehr Einfluss hat es auf den Klang. Die Verteilung der Stärke ist natürlich auch wichtig für die Haltbarkeit des Steges, wobei die Saiten sich bei dünneren Stegen natürlich viel leichter in das Material einschneiden als bei dickeren. Ein Steg der in der Mitte dick ist, verbiegt sich meiner Erfahrung nach leichter als ein gut ausgeglichener Steg, welcher die Spannungen besser verteilen kann. Die Stärke am Fuß des Steges beträgt ca. 4,2mm und ich muss sagen, dass ich kaum Stege kenne, die davon abweichen und selbst Stege aus Stradivaris Zeit hatten diese Stärke.

Die Kosten

Ich möchte auch dieses Thema nicht unerwähnt lassen. Das hat damit zu tun, dass ich einen Erfolg nicht garantieren kann, wenn ich versuche den Klang Ihres Instrumentes zu verbessern. Manche Instrumente sträuben sich gegen Veränderungen, manche anderen reagieren so empfindlich, dass sie bei einer Verbesserung an einer Stelle, einen Nachteil an anderer Stelle bekommen. Es ist nicht ungewöhnlich, mehr als eine Stunde herumzuexperimentieren, und am Ende kein zufriedenstellendes Ergebniss zu erhalten. Nach dieser Zeit wird auch das Ohr meist müde, und es ist keine wirkliche Beurteilung mehr möglich. Es bleibt am Ende dann die Frage, wieviel dafür bezahlt werden soll, zumal es mein bestreben ist, dass Kunden am Ende zufrieden die Werkstatt verlassen.